知识产权诉讼中共同侵权的认定及举证责任的分配

2022-07-13

本文获评为“江苏省律师知识产权十佳论文”���,并入选《江苏省知识产权论文(案例)选集》。

[摘要]

随着我国对知识产权保护力度的加大���,一些侵权人也会相对应地调整“侵权”的策略���,以适应越来越高的判赔额。一种常见的手段���,就是利用目前注册公司的门槛降低���,设立多个空壳公司���,利用这些空壳公司的名义实施一系列的侵权行为���,而当被权利人诉至法院时���,则以公司的有限责任���、员工的职务行为等理由抗辩���,若抗辩成功���,即使判赔额很高���,也只会由空壳公司承担。本文结合多起实际案例���,尝试归纳此类案件的内在规则���,并为权利人的举证思路提出一些实用的建议。

[关键词]

共同侵权 空壳公司 滥用股东权利 法人人格否认

在知识产权侵权诉讼中���,往往被诉侵权主体为多个。以专利侵权诉讼为例���,专利权人作为原告���,通常会将涉嫌侵权产品的制造方���、销售方一并起诉���,并通过选择合适的销售方���,搭建对己方有利的管辖连接点;但即便只看制造行为���,由于现代工业制造通常都涉及多个主体���,很多涉嫌侵权产品的制造方也都是通过多个关联公司共同完成制造行为。再以商标侵权诉讼为例���,由于现在公司注册门槛的降低���,很多侵权人已经开始通过注册多个空壳公司���,以这些空壳公司的名义实施侵权行为���,这样就算被权利人诉至法院并获得支持���,空壳公司一般也不会有可供执行的财产���,最多只能对空壳公司的法定代表人限制高消费���,而这些都是侵权人可以提前规避的;这类空壳公司呈现出“工具化”的属性���,笔者称之为“工具型公司”。对于权利人来说���,只能在起诉时将这些幕后的侵权人一并列为共同被告���,并依据《侵权责任法》第八条之规定(现已变更为《民法典》第一千一百六十八条)���,要求法院认定共同侵权成立���,事实上���,不少法院已经在践行这一裁判思路���,通常都能够在判决中准确地锁定“幕后始作俑者”。但是���,在司法实践中���,仍然存在一些法院在判决中的观点略显保守���,存在值得商榷之处。笔者自2016年起���,陆续代理了同一家公司在全国各地发动的多起商标侵权诉讼���,深刻地体会到了上述分歧与权利人举证之艰难���,本文将通过对部分诉讼案件的解析���,尝试总结此类案件的一些共性。

一���、涉及“德尔”的四个案例���:侵权方式多样化���,认定思路不尽相同

德尔公司是一家从事木地板生产的公司���,拥有注册于第19大类的商标“德尔”���、“DER”���,并通过十余年的使用���,使得“德尔”商标在木地板乃至建材行业中获得了非常高的显著性与知名度。但相应地���,各类“山寨”商标及地板也在全国各地出现���,德尔公司一方面定期对与“德尔”���、“DER”在相关类别上的疑似“攀附商标”进行排查���,另一方面也在全国各地发现的侵权较为严重的地区进行密集的打假行动���,并选择部分侵权情节较为恶劣的主体提起民事诉讼。笔者选择了上海���、山西���、湖北三地的四个案例���,这些案例的一个最大共同点���,就是都存在直接实施侵权行为的空壳公司与幕后主体���,在这些案件中���,德尔公司将这些主体均列为了共同被告���,但不同法院的定性及处理方式存在较大差异。

(一)“都市德尔”案(上海某区法院一审调解)

2018年年初���,德尔公司在山东省某市的建材市场发现了贴附有“都市德尔”标识的地板���,外包装上同样贴附了“都市德尔”字样���,且记载了生产商为“上海S公司”。德尔公司经搜索发现���,自然人陈某于2017年���、2018年���,先后在第19类���、第35类申请“都市德尔”商标���,但均被驳回。德尔公司在山东省某市的一家“都市德尔”地板专卖店公证购买了一包上述地板���,并获得了印有陈某姓名及联系方式的名片一张。2018年年底���,德尔公司将陈某���、上海S公司���、S公司的法定代表人王某(S公司系一人公司���,德尔公司仅基于《公司法》第六十三条将王某列为共同被告)作为共同被告���,诉至上海某区法院。

在审理过程中���,上海S公司否认生产过“都市德尔”地板���,涉案侵权产品与S公司无关���,并称这是陈某的个人行为���,将会追究陈某冒用其公司名称的责任���,而陈某在庭审中也确认其并没有委托S公司生产���,其只是委托了山东某市一个小作坊进行生产加工���,但法院反复要求陈某提供生产加工者的身份信息或联系方式���,陈某多次搪塞���,最终也没有提供。法院基于此���,认为没有必要将生产加工方追加为被告���,因为陈某自己申请商标并委托加工的行为���,足以表明陈某本人就是唯一生产者���,受委托方至多属于帮助侵权行为���,法官的上述心证在庭审中亦充分开示。后陈某书面承诺不再侵权并赔偿损失���,该案顺利以调解的方式结案。

(二)“德尔森林”案(晋城中院一审���、山西高院二审)

2017年5月���,德尔公司发现山西省晋城市个体工商户芦某的仓库中���,存放有大量“德尔森林”地板���,遂向当地工商部门行政举报。工商部门立即对芦某的仓库进行了查处���,固定了侵权事实���,经清点���,涉嫌侵权的“德尔森林”木地板多达1200余箱���,面积超过3500平方米。工商部门要求芦某提供这些地板的来源���,芦某提供了山东C公司的“品牌授权书”���、联系方式以及一份C公司向商标局申请“德尔森林”商标的受理通知书���,称是C公司的工作人员向其推荐“德尔森林”品牌。但是���,被行政机关查封的侵权产品的外包装上所标注的生产商却为“R公司”。经检索���,全国唯一申请“德尔森林”商标的主体名称为“X县R公司”���,与侵权产品外包装上标注的“R公司”相比���,少了“X县”字样;截至行政机关查处之时���,R公司申请的“德尔森林”商标尚未获得核准。工商部门进一步调查确认���,R公司与C公司之间曾经有过股权投资关系���,两家公司是“同一个老板”。德尔公司基于工商部门取得的上述证据���,将芦某���、C公司���、R公司共同诉至山西省晋城中院。

庭审中���,R公司以不知情���、外包装标注的并非R公司全称(即少了“X县”字样)为由���,否认自己是涉案地板的生产商���,而C公司则很“配合”地主动将所有责任揽在自己身上���,此时���,C公司已经因为其他债务纠纷���,被其他法院列入了失信被执行人名单。一审法院经审查认为���,C公司是侵权行为的实施者���,但并无证据证明R公司实施了侵权行为���,因此判令C公司停止侵权并赔偿经济损失及合理费用10万余元。

德尔公司不服一审判决���,向山西省高级人民法院提起上诉。二审中���,为了进一步证明C公司与R公司之间存在混同经营的情况���,德尔公司补充提交了手机地图上两家公司定位在同一地点的截图���,以及两家公司相互担保的裁判文书���,庭审中���,二审合议庭也反复询问两家公司的关系���,但C公司与R公司均予以口头否认。最终���,二审法院依旧没有支持德尔公司关于要求R公司与C公司承担连带赔偿责任的上诉请求���,认定侵权行为的唯一实施主体是C公司���,但由于C公司的侵权行为较为恶劣且庭审中不能如实回答法庭提问���,在一审判赔额基础上���,适用了三倍的惩罚性赔偿���,改判C公司赔偿德尔公司经济损失及合理费用33万元[1]。

(三)“馨德尔”案(武汉中院一审���、湖北高院二审���、最高法院再审)

2014年起���,德尔公司发现在湖北省武汉市某建材市场出现了“馨德尔”牌地板���,经调查���,自然人刘某于2011年在第19类上申请了“馨德尔”商标���,并于2012年获得了核准;此后刘某委托了常州某工厂加工了“馨德尔”地板���,并刻意将“馨德尔”的“馨”字用方框围住(商标中无方框)。德尔公司于2015年将常州工厂及销售商等多名被告起诉至常州中院���,并在该案诉讼期间就刘某申请的“馨德尔”商标提起了无效宣告请求���,但并未在常州中院的诉讼中将刘某追加为被告。2015年8月���,常州中院一审判决常州工厂及销售商承担停止侵权���、赔偿损失���,在判决中���,法院也强调了涉案被告的侵权行为之间缺乏关联性���,故仅针对每个被告的侵权行为各自作出判决���,各方均未上诉[2];同年12月���,刘某申请注册的“馨德尔”商标被宣告无效���,刘某亦未提起行政诉讼。

但到了2016年���,德尔公司发现在武汉市建材市场上���,仍然有大量“馨德尔”地板在销售���,而且还开有不止一家分店。笔者于2017年接受委托���,在介入该案后发现���,刘某在原先的“馨德尔”商标被无效后���,几个月后又向商标局重新申请了一模一样的“馨德尔”商标���,彼时正处于异议公示期���,遂要求德尔公司尽快提起商标异议。另一方面���,这些2016年发现的“馨德尔”地板与之前相比���,取消了“馨”字外的方框���,外包装均载明其生产商是湖北B公司���,而B公司的一名认缴40%的股东正是刘某���,另一名认缴60%的股东肖某系刘某配偶���,肖某担任法定代表人���,刘某担任监事。此外���,B公司的官方网站直接使用了德尔公司的董事长照片���,并称这是B公司的董事长“刘总”���,同时还直接复制了德尔公司官网的历史沿革照片。

德尔公司在固定上述证据后���,于2017年7月再次将某销售商���、刘某���、B公司作为共同被告���,诉至武汉中院。公证保全的地板实物显示���,该地板的生产时间是在常州判决生效之后(2015年8月后)���、“馨德尔”商标被宣告无效前(2015年12月前)。一审法院据此认定���,刘某是整个侵权行为的幕后推手���,其主观上存在利用B公司这一法人主体作为“掩护”���,生产���、销售侵权产品的故意���,应当与B公司承担连带赔偿责任[3]。

三被告不服一审判决���,上诉至湖北省高级人民法院���,二审法院在是否构成共同侵权的问题上���,与一审法院持相反观点���,认为没有证据证明刘某实际参与实施了侵权行为���,而且即便刘某参与���,也是其作为B公司监事的职务行为。因此���,刘某不应当与B公司承担连带赔偿责任���,遂撤销一审判决有关共同侵权的判项���,并将原先的200万元判赔额降至40万元[4]。二审判决作出后���,德尔公司向最高人民法院提起了再审申请���,最高人民法院裁定提审本案[5]���,最终判决撤销二审判决[6]���,维持了一审判决中有关侵权行为定性及赔偿额的所有判项。

(四)“德尔瀚”案(武汉中院一审生效)

2015年起���,德尔公司同样是在武汉市及其他西部省市的建材市场上���,陆续发现了品牌为“德尔瀚”的地板���,外包装显示其生产商为北京T公司���,销售商提供的名片显示其销售商为湖北Y公司。经调查���,“德尔瀚”商标是由自然人潘某于2012年申请并获得核准���,德尔公司很快就该商标提起无效宣告请求���,商标评审委员会于2016年5月宣告该商标无效;潘某提起行政诉讼���,但一审���、二审均未支持其请求。此外���,潘某是湖北Y公司的法定代表人并持股99%���,还以其个人名义开设了“德尔瀚”网站���、“德尔瀚”地板淘宝网店���,并曾经还申请过与地板行业其他知名品牌相似的商标。德尔公司在完成上述证据收集后���,将潘某���、T公司���、Y公司共同诉至武汉中院。

作为该案的另一关联案件���,地板行业另一知名公司也曾于2013年在武汉中院起诉过北京T公司商标侵权���,该案判决书显示���,潘某也参与了这一侵权行为���,但该公司没有将潘某追加为共同被告。在该起案件中���,T公司抗辩称自己的名义被冒用���,被控侵权地板包装上的T公司名称���,是另一被告擅自冒用。该案最终采纳了T公司的抗辩意见���,判决另一被告承担侵权责任。

而在“德尔瀚”案的庭审中���,T公司故技重施���,称自己的公司名义被Y公司冒用���,Y公司也非常“配合”地将所有责任“揽下”���,称侵权地板的生产与销售全部是由自己完成;而潘某作为Y公司的法定代表人���、持有99%股份的控股股东���,其抗辩自己的所有行为系其作为Y公司法定代表人的职务行为���,相关责任应当由Y公司承担。但这一次���,武汉中院则作出了相反的结论���,主要理由是这种“名义被冒用”的“套路”���,在同一家公司(T公司)身上出现了两次���,而且两次的形式几乎如出一辙���,T公司也没有在第一次被冒用的时候采取过任何救济措施维护自己的合法权益���,这种时候���,难以再次认为这是巧合���,T公司应当也参与了侵权地板的生产及销售。而关于潘某的责任���,由于潘某是以自己名义开设了“德尔瀚”地板的淘宝网店以及官方网站���,法院认为如果这是职务行为���,那么Y公司完全可以用自己的名义开设网店���、注册网站���,而不是以潘某的名义���,因此潘某的侵权行为应当作为独立的侵权行为进行评价。最终���,一审法院判决T公司���、Y公司共同承担侵权责任���,赔偿300万元���,潘某就其中的100万元承担连带责任;判决作出后���,各被告均未上诉���,原告德尔公司提起上诉后又撤回上诉���,目前一审判决已经生效[7]。

二���、对于利用“工具型公司”实施侵权行为的共性归纳

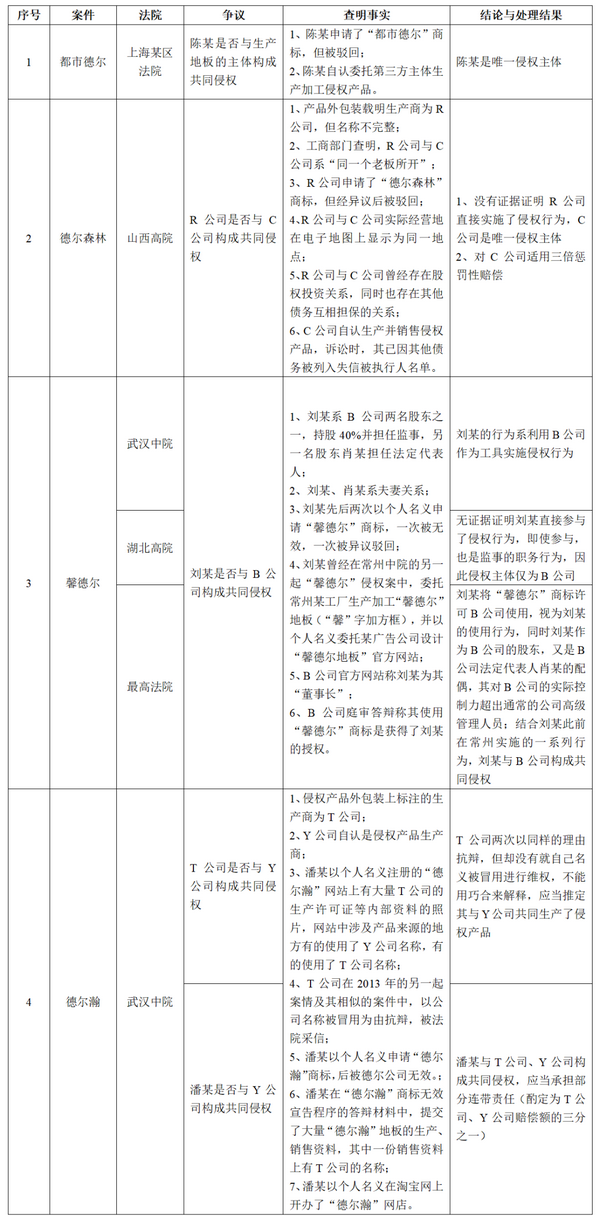

上文列举的与德尔公司有关的四个案例中���,均不同程度地存在利用相应的空壳公司(即“工具型公司”)“冲锋陷阵”的情况;对于利用“工具型公司”在幕后真正实施侵权行为的主体���,在本文中统一称之为“实际侵权人”。事实上���,这已经成了一些侵权人普遍采用的规避责任的手段���,一些侵权人甚至会注册多个“工具型公司”���,在发生诉讼风险时及时“断尾求生”。而站在权利人一方���,在列被告时只有将这些工具型公司和幕后的侵权人一并罗列���,并试图说服法官将各被告的行为定性为共同侵权���,才有可能真正打击到侵权。此时���,如何分配举证责任���,将会直接决定案件的走向。从上述四个案例中���,笔者提炼了重要事实与法院观点���,归纳总结为如下表格���:

根据上述表格归纳的内容可知���,实际侵权人利用工具型公司实施侵权的方式���,主要可能表现在以下几个方面���:

1���、以实际侵权人的名义申请���、注册知识产权(多为商标)���,并授权给工具型公司;

2���、由工具型公司作为生产���、销售或对外宣传的主体���,相关资料上不留实际侵权人的信息;

3���、工具型公司的股权结构通常不会采取一人公司的形式���,以规避一人公司带来的举证责任倒置;

4���、对于部分市场监管不严的地区���,销售至这些地区的侵权产品外包装上甚至会故意标注错误的生产商名称���、生产许可证编号;

5���、当实际侵权人为自然人时���,往往会以其本人是工具型公司的股东���、董监高或员工为由���,将其个人行为归结为工具型公司的职务行为进行抗辩;

6���、当实际侵权人为公司时���,往往会以其并不参与生产���、其名称被工具型公司冒用等理由进行抗辩。

从以上案例结果上看���,不同的法院���、甚至同一法院不同的法官���,在审理上述争议焦点时���,给双方分配举证责任的方式也不尽相同���,而这种举证责任分配方式的不同���,往往会直接导致实际侵权人能否被判侵权���,事实上���,原告在此类案件中最关注的���,就是这一项诉讼请求。“德尔森林”案的法院在认定共同侵权时���,仍然采用了对权利人较为严格的举证责任分配���,并未支持;笔者个人猜测���,法院或许也是察觉到了这种共同侵权的嫌疑���,但不便直接认定���,遂通过提高另一侵权人的判赔额���,客观上“补偿”了权利人的一些损失。但殊不知���,这或许也正中实际侵权人的“下怀”���,因为该案中���,被判侵权的工具型公司(C公司)早已经被列入了失信被执行人名单���,无论对其适用多少倍的惩罚性赔偿���,都无法真正弥补权利人的损失���,事实上该案在进入执行阶段后���,法院也确实没有查到C公司任何可供执行的财产���,德尔公司至今也没有从该案中获得实实在在的任何赔偿。如果法院不能及时以判例的形式对这些实际侵权人起到威慑作用���,那么这种利用工具型公司进行侵权的情况只会愈演愈烈。

三���、来自最高院的启示

尽管各地法院在这一问题上各执一词���,但最高院近年来的多个判例都明确地表达了这种严格保护知识产权���、合理分配举证责任的裁判理念。除了2021年最新作出的“馨德尔”案再审判决以外���,相关裁判理念其实早在2018年的其他案件中就有所体现。

在日本SMC株式会社诉乐清市Z公司���、倪某侵害发明专利权纠纷再审案[8]中���,法院查明���:自然人倪某作为被控侵权的Z公司的法定代表人���、控股股东���,Z公司的另一名股东与倪某亦存在姻亲关系;Z公司的官方网站明确其有批发“SMC电磁阀”(即本案涉嫌侵权的产品)的业务���,并附有工作原理图等;倪某用自己的个人账户收取Z公司的货款。

最高院据此认为���,倪某与Z公司有共同的意志���,倪某对Z公司有很强的控制权���,因此在Z公司的网站自称其有批发SMC电磁阀业务的情况下���,倪某应当知道其产品存在侵害SMC公司专利权的可能性。倪某利用其对Z公司的控制权���,实际与Z公司共同实施了制造���、销售���、许诺销售侵权产品的行为���,构成《侵权责任法》第八条规定的共同侵权行为。

而该判决中���,最高院还对倪某的行为是否属于《侵权责任法》第九条(现已变更为《民法典》第一千一百六十九条)规定的帮助侵权行为���、是否属于《公司法》第二十条规定的滥用公司法人独立地位和股东有限责任的行为分别进行了论述。因本案不存在专利法意义上的“帮助侵权”情形���,也即《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十一条第一款规定的“为生产经营目的将侵权专用品提供给他人以实施侵犯专利权”的行为���,因此不属于帮助侵权;而本案中亦没有证据证明倪某的行为导致Z公司没有任何履行债务的能力���,从而导致SMC公司的债权无法实现���,因此也不属于滥用公司法人独立地位和股东有限责任。而在前述的“馨德尔”案中���,二审判决刚刚生效���,B公司就向当地工商局申请简易注销���,而在执行过程中���,法院也发现股东刘某���、肖某在章程规定的实缴期限届满后���,并未进行任何出资���,这一节事实也由德尔公司在再审申请中提出;但最高院认为���,既然已经确定了刘某与B公司构成了共同侵权���,因此法院就无必要继续就刘某是否属于帮助侵权���、是否因损害公司利益承担连带责任进行进一步的说理分析。但笔者认为���,如果进行说理���,结论显然应当是肯定的。

尽管“SMC”案为侵害专利权纠纷���,而非“馨德尔”案的侵害商标权纠纷���,但两者显然是存在共通之处的。最高院的这一判决起到了很好的示例作用���,给权利人主张实际侵权人与工具型公司的举证提供了三条思路���,即���:论证构成共同侵权;论证构成帮助侵权;或在实际侵权人是工具型公司的股东时���,论证前者滥用公司法人独立地位及股东有限责任���,损害了债权人的利益。在确立了这三条思路后���,权利人可以有针对性地收集相应的证据���,但同时���,法院对于相应的举证责任分配���,还是应当要有灵活变通的空间。

四���、探究举证责任分配规则以及权利人取证的侧重点

从以上案例可以看出���,权利人将包括实际侵权人与工具型公司作为共同被告起诉时���,按照目前各地法院不同的裁判尺度���,仍然存在较大的不确定性。为了尽可能消除这种不确定性���,一方面���,需要权利人尽可能提供证据���,来证明实际侵权人与工具型公司之间的密切关联性���,至少要向上述三条思路中的一条靠拢���,另一方面���,也需要法院在这种情况下���,根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七条���:“在法律没有具体规定���,依本规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时���,人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则���,综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担”���,在权利人已经尽力举证的情况下���,适当降低原告的举证责任。

首先���,如果实际侵权人以自己的名义申请“攀附商标”(即与权利人商标构成近似���,最终未被核准���,或核准后又被无效的商标)���,而实际使用该商标的是工具型公司���,应当要求实际侵权人与工具型公司说明是否存在授权关系���,如果二者存在股权投资等较为紧密的关联关系���,除非有相反证据���,否则应当推定二者构成共同侵权。因为商标作为公司产品的来源识别标识���,若掌握在工具型公司有密切关联的主体手里���,更加说明该主体掌握了实际控制权���,工具型公司实施侵权行为的意志应当来源于该主体。

其次���,如果实际侵权人是自然人���,其围绕“攀附商标”以个人名义实施的所有行为���,都应当被重点关注���,并根据行为的性质来判断是否为职务行为。例如“德尔瀚”案中���,潘某以个人名义申请“德尔瀚”商标���、开办网站���、设立淘宝店等行为���,就被法院直接认定为侵权行为的一种“分工”���,因为申请商标���、开办网站���、设立淘宝店本身都可以直接以公司的名义实施���,没有必要单独由某个自然人代为实施���,据此只能理解为是分工明确的共同侵权行为或帮助侵权行为。至于是共同侵权还是帮助侵权���,就要看自然人实施的行为在整个侵权行为中的比例与权重。

再次���,上述观点有一个基本的前提���,就是该“攀附商标”并未获得核准���,或核准之后被无效。因为一旦该商标获得核准���,就属于《最高人民法院关于审理注册商标���、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条规定的“以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼”情形���,此时原告理论上应当首先通过行政途径解决。而从另一个角度讲���,从行政途径解决本身就是对自然人主观恶意证据的一次固定���,即���:如果行政机关认为该“攀附商标”与权利人的商标构成近似���,最终将其宣告无效���,那么申请攀附商标的自然人的行为���,将有可能被认定为“恶意”���,甚至其整个申请行为本身就是带有恶意的。关于这一点���,在上海知识产权法院审理的“希能”案[9]中进行了充分的说理���:“……如果商标注册人在申请商标注册时或者使用注册商标时���,主观上存在恶意���,即明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利���,那么上文提及的商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在。不论注册商标是否被撤销或者宣告无效���,在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权”。而一旦作出这样的认定���,对权利人来说���,不但能够进一步论证自然人与公司之间构成共同侵权���,还多了一份提高判赔额的筹码。

综上���,笔者认为���,权利人在收集此类证据时���,可以侧重于“攀附商标”的申请情况���、相关网站域名的备案情况(必要时可以借助whois等工具)���、股权投资及变更情况���、相关自然人的近亲属关系���、资金流向(例如销售款是汇入哪个账户)等等���,这对于权利人的代理人来说���,无疑也是一项非常重要的工作���,因为能够将多个被告“串联”的唯一纽带���,可能就藏在这些琐碎的关联性证据中。而当权利人能够提供上述的证据���,法院也应当将举证责任转移至被控侵权的一方���,而不是继续苛求权利人拿出“直接证据”���,毕竟这种情况下���,被控侵权的一方多多少少都是做了一些规避手段的。

五���、总结

近年来���,我国推行了“最严格”的知识产权保护制度���,在对“最严格”进行解读时���,除了最容易理解的提高判赔额以外���,“如何分配共同侵权相关举证责任”从某种意义上说更重要���,因为这影响的是案件的定性。对于很多权利人来说���,他们首要的目标���,是法院能够判决真正的侵权人停止侵权���,如果最终因为侵权人的规避���,将侵权主体仅仅认定为工具型公司���,那么即使判出天价���,也没有太大的意义。笔者也期待最高院能够通过指导性案例或司法解释���,从根本上破解这种公司有限责任制与维护权利人合法权益之间的矛盾。

参考文献���:

[1]山西省高级人民法院(2018)晋民终555号民事判决书

[2]江苏省常州市中级人民法院(2015)常知初字第7号民事判决书

[3]湖北省武汉市中级人民法院(2017)鄂01民初3571号民事判决书

[4]湖北省高级人民法院(2018)鄂民终648号民事判决书

[5]最高人民法院(2019)最高法民申4040号民事裁定书

[6]最高人民法院(2020)最高法民再200号民事判决书

[7]湖北省武汉市中级人民法院(2018)鄂01民初2943号民事判决书

[8]最高人民法院(2018)最高法民再200号民事判决书

[9]上海知识产权法院(2017)沪73民终299号民事判决书

本文作者���:

声明���:

本文由k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所律师原创���,仅代表作者本人观点���,不得视为k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容���,请注明出处。